2025年の参院選で、多くの議席を獲得して注目を集めている参政党。

実は、その参政党がクラウドファンディングを実施していました。

選挙活動や政策発信のための資金集めとして、クラウドファンディングという形を取り入れている点や、返礼品に特製キーホルダーやオリジナルビールなどユニークなアイテムも用意されいることも話題となっています。

そこで、参政党のクラウドファンディングの仕組みや返礼品の内容、集まった資金の使い道をまとめていきます。

参政党のクラウドファンディングとは?資金集めの背景と目的

なぜクラウドファンディングを活用するのか?その狙いとは

神谷代表は世界情勢の激変を理由に「自主的な資金調達が政治生命に直結する」と主張しており、クラウドファンディングは「政治資金を多角的に確保し、支援者とつながることができる手段」として位置づけられているようです。

支援者に複数の参加ルートを提供することで門戸を広げ、党の支持基盤を拡大しようという狙いも明確ですよね。

神谷代表の呼びかけと支援の広がり(約1億9,720万円)

神谷宗幣代表の発信力によって、参政党のクラウドファンディング支援は急拡大しています。

SNSや動画、公式サイトで「日本人ファーストの政治家を送りたい」と呼びかけ、これに共感した支援者が増加。支援金額は最終的に約1億9,720万円に達しました。

メディアでも「自民党からの離反票を受け皿に」と評価され、街頭演説では全国の“オレンジの旗”の下で支持が集まっているとの声も。

一方、この熱量はただの資金調達ではなく、支援者との心理的な結びつきを強める党勢拡大戦略と映ります。

「代表が“距離を急接近”させる言葉で支援を巻き込んでいる」と日常言語でつぶやきたくなるほど、巧みなコミュニケーションだと思えてしまいますね。

クラウドファンディングのリターン内容を徹底解説

特製キーホルダーやビールなど注目の返礼品

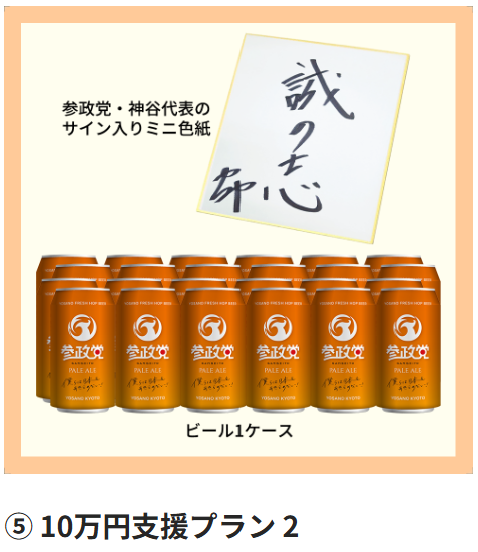

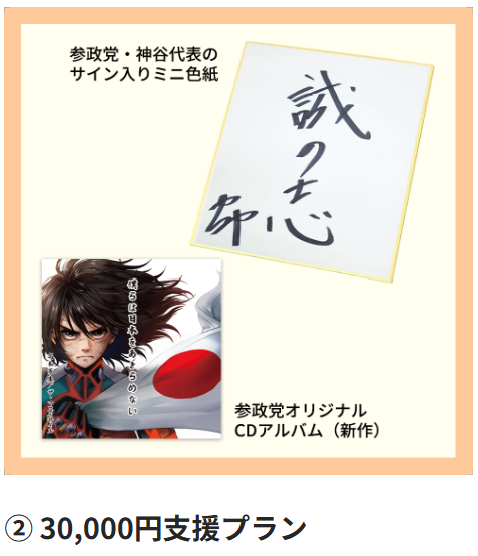

参政党のクラウドファンディング返礼品は、例えば「特製キーホルダー」と「オリジナル国産ビール」などがありました。

10,000円プランでは神谷代表のキャラ入り限定キーホルダー(初回3,000個、追加2,000個)が手に入り、シンプルながら目立つグッズです。

10万円プランでは「参加型」と「特別感」を重視し、完全国産オリジナルビール24本入りがセットに。

政治支援と同時に“乾杯の喜び”を味わえるよう設計されているので、支援のハードルが下がる巧妙な仕掛けと言えます。

「お得感や楽しさを全面に出して、支援しやすくしているマーケティングに見える」と言わざるを得ません。

100万円プランの内容とそのインパクト

そして、最高額として100万円のプランも用意されていました。

100万円プランは、「講演会開催権」という希少価値の高い体験返礼です。

神谷代表をゲストスピーカーとして自ら企画する講演イベントを開く権利が得られます。

単なるグッズ提供ではなく「代表との対話空間」を設けることで、支援者の心理的な責任感や党へのコミットメントを強める効果が狙われている印象ですね。

アンチ参政党の目には、これは「支援者を“普通の応援者”から“イベント主催者”へ引き上げ、党組織との結びつきを意図的に強化している」と映ります。

「代表と会える」という体験がハードルを下げる効果を狙っている、と日常会話で言ってしまうほど狡猾に感じられるわけです。

集まった資金の使い道とは?

公式発表に基づく資金の使用目的

参政党は公式に「集めた資金は選挙区拡大のネット広告費、折込チラシ、候補者支援などの選挙戦基盤づくりに使う」と発表しています。

神谷代表は「東京・大阪・神奈川・愛知に加えて埼玉・千葉・福岡・兵庫・北海道で広告費用として投入」と具体的に明示。

また、2024年の第3目標クリア時には「全国の候補者約90名の折込チラシ費用に充てる」と表明しています。

つまり資金の多くは供託金・宣伝物・広告運用費に注がれるとされており、「透明性を謳っているものの、ほぼ全額が選挙活動に直結している」という印象を受けます。

本当に政策立案などに使われているかは疑問も残りますし、「クラウドファンディングで集めた資金が広告に消えていく構図」は、驚きを通り越して違和感すら持たれそうですね。

広報活動・イベント運営費など具体的な内訳

公式情報によると、選挙区での活動にあたっては街頭演説会や応援集会、折込チラシ・ポスター、広告費、SNSプロモーションなど広報宣伝に重点投入されると明記されています。

具体的には、チラシの印刷・配布費用、会場レンタル、音響設備、人件費、オンライン配信や動画撮影機材への投資が含まれています。

これについては、支出が“党の顔を広めること”に特化しており、「政策提案や社会調査より“見せる政治”に注力している印象が強い」との見方も。

支援者から見える成果や社会への影響の実態が見えにくく、「本当に政策に直結しているのか」と疑問に思ってしまいますね。

「透明性」への疑問や評価の声

参政党は「資金の使い道を公開している」と主張しますが、透明性への疑念も多く聞かれます。

朝日新聞では、同党を“影の政府”と揶揄し「結党5年で急成長、なぜそんなに早いのか」と内部事情の不透明さを指摘しています。

また、SNS上では「広告費に偏っていないか」「支援額以上に拡散戦略に使われているのでは」との声も見受けられます。

「透明性を掲げつつ、実際には党勢拡大のためのプロモーション費に偏重している」と解釈できます。

「説明していると言っても、やっぱり選挙戦への投資でしょ?」と疑いたくなるほどのアンバランスさですね。

支援者の声と世間の反応

支援した人たちの動機と感想

支援者の声からは「先進政策への共感」や「代表とのつながり」に強く引かれている姿が浮かびます。

また「街頭演説でパワーをもらった」という声もあり、オンラインだけでなくリアルな活動に触れて支援を決めた人もいます。

支援者に“参加体験”や“共感コミュニティ”を与えてロイヤルティを醸成する狙いが見えてしまいますね。

SNSでの反響と賛否の声

参政党のSNS戦略は「支持と批判を巻き込み、両者の声を拡散することで認知を高める」モデルです。

賛否が混在する投稿から話題性を生む構造を、参政党が意図的に仕掛けているとの見方がアンチの間では強いですね。

他党との比較で見える特徴

参政党は従来の保守政党と違い、「市民参加型」と「デジタル重視」が際立つのが特徴です。

党員や支援者が政策策定に関わり、オンライン配信とSNS活用を前面に出しています。

フリースシンクスの記事でも「若い世代や無党派層へも響く戦略」を採用し、既存政党との差別化が評価されています。

一方で、これは「直接的な支持者コミュニティの構築を通じた内部拡張戦略」と捉えられやすいです。

「他党が触れない分野を狙い撃ちし、ネット世代を巻き込もうとしている」と感じますし、その先にある政治全体への影響については注意深く見守る必要がありますね。

まとめ

参政党のクラウドファンディング戦略は、小額支援から超高額プランまで幅広い選択肢を用意し、支援者との接点強化や心理的満足を重視している点で非常に巧妙です。

ただし、集まった資金は選挙活動や宣伝に集中しており、「政策実現」への投資とのバランスには疑問も残ります。

クラウドファンディングは資金集めを超えた「党勢拡大のコミュニティ戦略」に見える部分があり、注目と懐疑が交差する動きだと言えますね。

今後、政策の実効性や、支援者に対する成果提示が問われる場面が増えてくるでしょう。

冷静にその動きを見届けていきたいと思います。