マイクラのプログラミング教室について、保護者や学習者自身の間で「本当に効果があるのか」「費用に見合う学びになるのか」という不安が広がっていることがあります。

プログラミング教育が学校教育に導入される流れの中で、民間教室も急速に拡大し、多様なサービスが登場していますが、その一方で玉石混交の状況が生じています。

そこで重要なのは、教材そのものの価値を断定するのではなく、その教材がどのような目的で、どのように設計・活用されているかを冷静に判断する視点です。

この記事では、マインクラフトでプログラミングを学ぶメリットやデメリット、料金の相場や口コミの傾向、教育的な有効性に関する研究・公的資料などを幅広く参照しながら整理します。

さらに、「やめとけ」としてよく指摘されるポイントを分析し、実際の教育効果を左右する条件を明確にしていきます。

宣伝的な要素や体験談に偏らず、公開情報と一般的な評価をもとにまとめることで、最終的にご家庭が納得できる判断材料を提供することを目的としています。

- マイクラ活用学習の利点と限界を体系的に理解できる

- 料金や初期費用などコスト構造の全体像を把握できる

- 教室選びの判断基準と比較観点を整理できる

- 向き不向きと継続のコツを具体的に掴める

マイクラのプログラミング教室が意味ないと言われる背景

- マインクラフトでプログラミングを学ぶメリットは?

- 欠点は何?

- マイクラは教育に良い?

- やめとけと言われる理由を整理する

- 口コミから見える評価

マインクラフトでプログラミングを学ぶメリットは?

マインクラフトを用いたプログラミング教育の最大の特長は、学習者が持つ遊びの延長線上での自然なモチベーションを活かせる点です。

従来の教材では「命令文を覚えて入力する」ことから始まるため、抽象的で難しいと感じる子どもが多い傾向にあります。

一方、マインクラフトはブロックを置いたり壊したりするシンプルな操作から始められるため、直感的に理解しやすく、学習の入口として適しています。

具体的には、Microsoftが提供する教育版Minecraft Educationには「コードビルダー」という機能が搭載されています。

これを使うと、ゲーム内の行動をプログラムコードで制御でき、学習者は「この命令を実行するとキャラクターが動く」という因果関係を即座に体験できます。

フィードバックがリアルタイムで得られることにより、試行錯誤と改善のサイクルが短くなり、理解の定着が早まると報告されています(出典:Minecraft Education 公式サイト)。

また、初期段階ではビジュアルプログラミングを用いるため、コード文法に不慣れな子どもでも「順次」「分岐」「反復」といったプログラミングの基本概念を、色や形で直感的に把握できます。

この段階を経て、徐々にテキストベースの言語に移行する設計を取る教室も増えています。

例えば、ブロックで作った動きをPythonに変換して表示し、同じ処理を文字コードとして確認できる仕組みを導入するケースです。

これにより、ビジュアルとテキストの橋渡しが自然に行われ、学習の持続性が高まります。

教育的効果に関しては、国際的な研究も存在します。

例えば、米国の教育研究誌「Computers & Education」では、Minecraftを活用した学習環境において、問題解決能力と協働スキルが有意に向上したという調査結果が報告されています(出典:Computers & Education, Elsevier, 2020)。

国内でも、東京都教育委員会が推進するICT教育の一環としてMinecraftを活用した授業実践例が公開されており、創造性の発揮やグループ学習の効果が確認されています(出典:東京都教育委員会 公式サイト)。

要点

- マインクラフトは直感的操作で学習開始のハードルを下げる

- リアルタイムのフィードバックが試行錯誤を促す

- ビジュアルからテキスト言語への橋渡しが可能

- 協働や創造性の育成効果が研究で確認されている

用語メモ:ビジュアルプログラミング=ブロックを積む操作で命令を作る学び方。テキストコーディング=PythonやJavaScriptのように、キーボードでコードを記述する学び方。両者を組み合わせて移行する手法が効果的とされる。

欠点は何?

マインクラフトを活用したプログラミング教育には数多くの利点がありますが、その一方で無視できない課題も存在します。

特に顕著なのは、テキストコーディングへの移行が難しくなるリスクです。

ビジュアルプログラミングは直感的でわかりやすい反面、テキストコードを書く段階に進むと「文法エラー」「デバッグ作業」など、より抽象的で根気を要する工程に直面します。

これに適切なサポートが欠けると、学習者が挫折する原因となりやすいのです。

また、費用面の課題も軽視できません。例えば、Minecraft Educationのライセンス費用や学習用PCの性能要件は、家庭や教室にとって経済的負担となります。

文部科学省が公表している「学校におけるICT環境整備状況調査」では、1人1台の端末整備が進んでいる一方で、家庭環境によるICT格差が依然として存在することが報告されています(出典:文部科学省)。

この格差は学習効果の不均衡を生み出す可能性があるため、慎重な検討が求められます。

さらに、マインクラフトは本来ゲームとして設計されているため、学習目的を明確にしないまま導入すると「遊びに流れてしまうリスク」があります。

学習者が目的意識を持たずに取り組むと、ただ建築や冒険を楽しむだけになり、プログラミング教育の成果が得られにくくなるのです。

これは「ゲーミフィケーション教育」の落とし穴としても知られており、教育心理学の分野でも議論されています(出典:日本教育工学会誌 2021年特集号)。

デメリットの整理としては、以下のようにまとめられます。

注意すべき課題

- ビジュアルプログラミングに慣れすぎるとテキスト移行で苦戦する

- ライセンスやPC環境などの費用負担が大きい

- 遊びと学びの境界が曖昧になりやすい

- 家庭のICT環境格差によって学習成果に差が出る可能性

一方で、これらの欠点は完全に避けられないものではありません。

たとえば、教室側が「ビジュアル課題をテキストコードでも再現する」ようにカリキュラムを設計すれば、移行の壁を緩和できます。

また、保護者が家庭での学習目標を共有し、進捗や成果を可視化する仕組みを導入すれば、「遊んでいるだけ」という状況を防ぐことも可能です。

つまり、欠点は教材そのものに内在するというよりも、運用方法やサポート体制によって大きく影響を受けると言えます。

マインクラフトを活用したプログラミング教育を選択する際には、デメリットを把握した上で「それをどう補うか」という視点を持つことが、成果を最大化するための重要なポイントとなります。

マイクラは教育に良い?

マインクラフトが教育において注目される理由は、単なる娯楽にとどまらず、主体的・対話的で深い学びを促す環境を提供できる点にあります。

例えば、建築や冒険を通じて子どもたちは自ら目標を立て、その達成に向けて試行錯誤を繰り返します。

このプロセスは、教育心理学で重視される「自己決定理論」(自律性・有能感・関係性を満たすことでモチベーションが高まる考え方)とも一致しており、学習意欲を高める効果があるとされています。

文部科学省が公開しているプログラミング教育ポータルでも、マインクラフトの教育的活用が複数紹介されています。

そこでは、論理的思考力の育成や共同作業を通じたコミュニケーション能力の向上が期待される事例が取り上げられています(出典:文部科学省 プログラミング教育ポータル)。

さらに、海外の事例ではSTEM教育(科学・技術・工学・数学)との親和性が高いことから、学校現場や学習塾での導入が進んでいます。

特に教育版のMinecraft Educationは、Microsoftが公式に提供する教育向けツールで、教師用の授業プランやカリキュラム素材も豊富に整備されています。

公式サイトによれば、プログラミングだけでなく、歴史や化学、環境問題など多教科に応用できる学習設計が可能とされています(参照:Minecraft Education 公式サイト)。

このように、マインクラフトは教育を横断的にサポートできるツールとして認知されつつあるのです。

補足:教育現場での「良い/悪い」の評価は、教材そのものの性能ではなく導入目的と学習設計で変わります。たとえば、単なる娯楽として使用すれば効果は限定的ですが、課題解決や協働的学習を目的にすれば、効果は大きく変わります。

さらに、教育的観点からは以下のような利点が整理できます。

- 空間認識能力の強化:立体的な構築活動を通じて、数学や建築的思考の基礎を自然に習得しやすい

- 問題解決力の育成:複雑な課題に取り組む過程で、仮説・検証を繰り返すスキルが養われる

- グローバルな協働:オンライン環境を介して他国の学習者と共同作業が可能で、異文化理解を深めやすい

一方で、注意すべき点も存在します。

長時間プレイによる健康面の影響や、学習設計が不十分な場合に「ただのゲーム」として消費されてしまうリスクです。

この点は、多くの教育研究者も指摘しており、「マインクラフトを教育に使うこと」自体ではなく、どのようにカリキュラムに組み込むかが効果を左右するという結論に至っています。

総合すると、マイクラは教育に良いかどうかは一概に断定できません。しかし、国内外の公式事例や学術研究を踏まえると、適切な学習設計と目標設定のもとでは教育的効果が期待できる教材であることは間違いありません。

やめとけと言われる理由を整理する

インターネット上では「マイクラ プログラミング教室はやめとけ」という意見がしばしば見られます。

こうした否定的な声は必ずしも教材そのものの欠点ではなく、導入や運用の仕方に起因するケースが多いのが実情です。

ここでは代表的に挙げられる理由を整理し、具体的にどのような点に注意すべきかを検討していきます。

まず大きく指摘されるのが費用負担の高さです。

マイクラ本体や教育版ライセンス費用に加え、PCやタブレットといった機材投資、さらにプログラミング教室の月謝が重なると、年間で数万円から数十万円の支出になることがあります。

特に兄弟で受講する場合や、長期的に継続する場合には、教育費全体に占める割合が大きくなる可能性があります。

次にテキスト言語への移行が難しいという懸念です。

マインクラフトでの学習は多くの場合、ビジュアルプログラミングで行われますが、この形式に慣れすぎると、PythonやJavaScriptといったテキスト言語に進む際にギャップを感じやすいとされています。

結果として、中学や高校で本格的にプログラミングに取り組む際に、再度基礎を学び直す必要が生じるケースもあります。

また学習目的が曖昧になりやすい点も挙げられます。

マイクラはゲームとしての魅力が非常に強いため、学習意図が明確でないと「ただ遊んでいるだけ」に見えたり、実際にそうなってしまったりするリスクがあります。

この点は保護者からも「本当に学んでいるのか疑わしい」という声につながることが多くあります。

さらに環境依存の問題も無視できません。

マイクラを快適に動かすためには一定のPC性能や安定したインターネット回線が必要です。

機材や通信環境が十分でない場合、授業中に動作が遅れる、接続が途切れるといったトラブルが発生し、学習意欲を下げる要因となります。

注意:「やめとけ」と言われる理由の多くは、教材そのものの欠点ではなく、導入環境や学習設計の不備に起因していることが多いです。適切な準備や明確な学習目標の設定によって、これらの問題の多くは回避可能です。

具体的な改善策としては以下のようなものが挙げられます。

- 費用負担を抑えるために無料体験や低価格プランを活用する

- ビジュアルプログラミングと並行してテキスト言語の練習も取り入れる

- 学習成果を発表会や作品ポートフォリオとして可視化する

- 家庭で使用するPCや回線環境を事前に整備する

こうした工夫を取り入れることで「やめとけ理由」とされる課題の多くは大幅に軽減できます。

むしろ、これらの点を理解しないまま導入すると期待通りの成果が得られず、不満や失望につながるため、事前にリスクを把握しておくことが重要です。

口コミから見える評価

マイクラ プログラミング教室に関する口コミは、ポジティブとネガティブの両方が存在します。

ポジティブな意見としては「子どもが楽しみながら積極的に学んでいる」「論理的思考力が自然に育まれている」「自分から調べる習慣がついた」などが挙げられます。

これは教材の特性である試行錯誤と即時フィードバックが、学習意欲を引き出しやすいことを裏付けています。

一方でネガティブな口コミでは「費用対効果が見えにくい」「ビジュアルからテキストに移行するときにつまずいた」「結局遊んでいるようにしか見えない」という声もあります。

これらは前述のやめとけ理由と重なっており、特に保護者目線での懸念が強いことが分かります。

口コミを参考にする際に重要なのは、条件の違いを考慮することです。

同じ教材を使っていても、学習環境や子どもの性格、受講期間によって評価は大きく変わります。

例えば、短期間で評価をした人と、数年継続した人では成果の見え方が全く異なる可能性があります。

また、通学型とオンライン型でもサポート体制や費用感が違うため、単純に比較することは適切ではありません。

- 口コミを参考にする際は前提条件(受講形式・期間・学年)を確認する

- ポジティブ意見とネガティブ意見を両方確認しバランスを取る

- 体験談は参考程度にとどめ、最終判断は実際の体験や見学で行う

総じて口コミから見えてくるのは、満足度を左右するのは教材よりも学習目的の明確さと継続度であるという点です。

目的をしっかり持って学べば効果を実感しやすく、目的が曖昧であれば「意味ない」と感じやすい傾向があると整理できます。

マイクラのプログラミング教室は意味ないかどうかの判断軸

- 料金とコスト面を確認しよう

- 教室選びで重視すべきポイント

- 自宅学習や独学との違い

- 向いている子どもの特徴とは

- まとめ:マイクラ プログラミング教室 意味ないかは本人次第

料金とコスト面を確認しよう

マイクラ プログラミング教室を検討する際に避けて通れないのが費用面の把握です。

一般的なコスト構造は「初期費用(入会金・教材費)」「月額料金」「機材・ライセンス費用」に大別されます。公開されている情報によると、入会金は数千円から2万円程度、月額料金は3,000円台から2万円を超えるものまで幅広く存在します(出典:複数の大手プログラミング教室公式サイト)。

さらに、PCやタブレットを家庭で用意する必要がある場合、その初期投資は数万円から十数万円に及ぶこともあります。

また、Minecraft Educationのライセンス利用料が含まれるかどうかも確認すべき重要なポイントです。

教室側が一括契約して受講料に含めるケースと、家庭が個別に購入するケースがあり、後者では年間数千円の追加負担が発生する可能性があります(参照:Minecraft Education 公式サイト)。

| 費用項目 | 確認ポイント | よくある条件 |

|---|---|---|

| 入会金・教材 | 初期のみか定期更新ありか | 数千円〜2万円程度 |

| 月額料金 | 回数・振替・兄弟割・発表会費用 | 3,000円台〜20,000円超 |

| 機材・ライセンス | PC性能・ソフト提供形態 | 家庭負担または教室負担 |

| 追加サポート | 個別質問・検定対策の有無 | プラン内/オプション/無し |

注意:地域や運営団体によって料金体系は大きく異なります。特に自治体支援や補助金が使える場合もあるため、最新の情報は必ず公式サイトや説明会で確認する必要があります。

費用は教育投資全体の中で見れば小さくない金額です。

そのため「どれくらい継続できるか」「成果をどう測るか」を踏まえて費用対効果を考えることが重要です。

単に安いか高いかで判断するのではなく、提供内容やサポート体制とのバランスを確認することが賢明です。

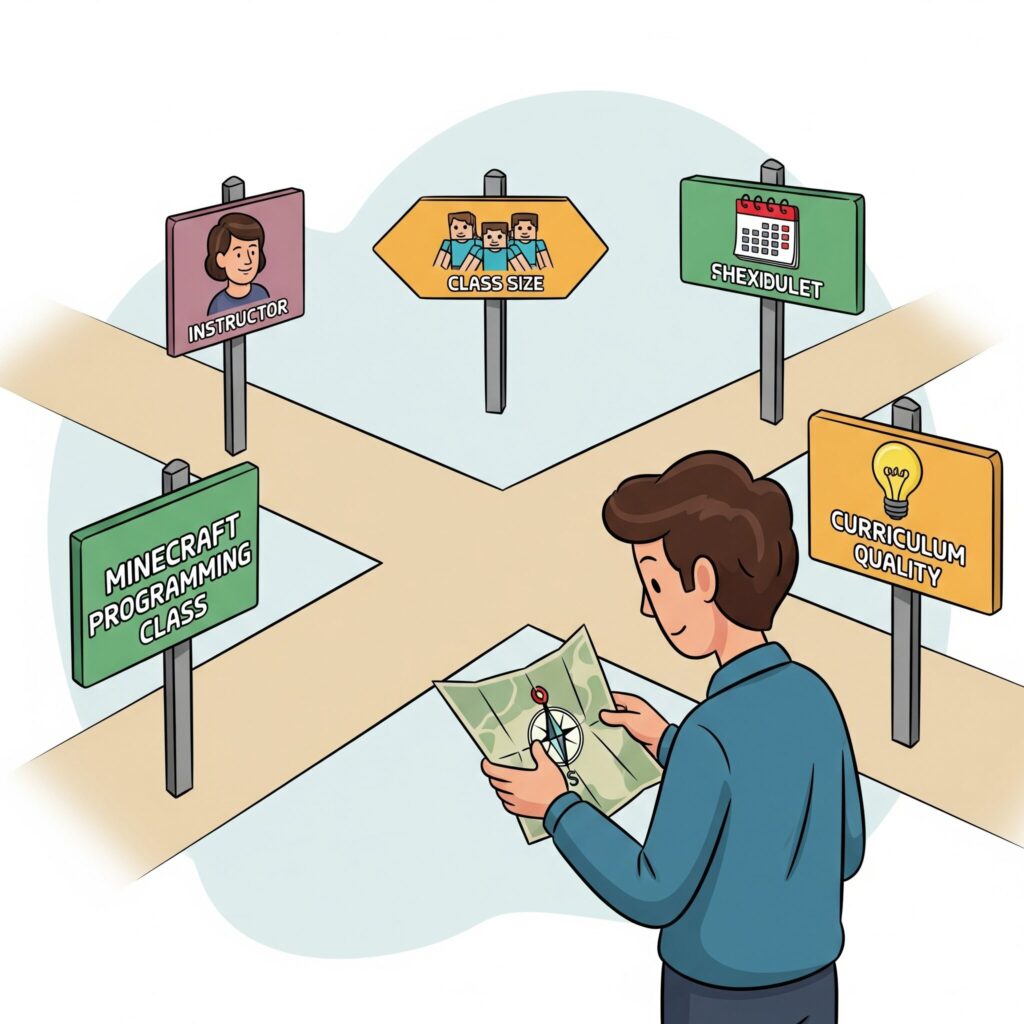

教室選びで重視すべきポイント

カリキュラムと橋渡し設計

マイクラを使った学習は直感的でわかりやすい反面、次のステップであるテキストコーディングへの移行が重要です。

したがって、教室を選ぶ際にはビジュアルプログラミングからテキストプログラミングへの橋渡しがカリキュラムに組み込まれているかを確認しましょう。

同じ課題をブロック操作とテキストコードの両方で解く仕組みを持つ教室は、移行のハードルを下げる効果があります。

特にPythonやJavaScriptといった主要言語への導入をサポートしているかどうかは、将来的な学習継続性を左右します。

講師体制と人数比

指導者の専門性と生徒に対するサポート密度は、学習成果に直結します。

講師がIT業界出身や教育現場での経験を持っている場合、理論と実践を結びつけた指導が期待できます。

さらに、1人の講師が何人の生徒を担当するか(人数比)は、質問への対応スピードや理解度の確認に直結します。

質問が滞留しない体制が整っているかどうかは、子どもが安心して学習を進める上で大切です。

学習形式と発表機会

学習形式は「オンライン型」か「通学型」に大別されます。

オンライン型は自宅で学べる利便性がありますが、自己管理能力が必要です。

一方で通学型は仲間と学べる環境や直接指導の安心感があります。どちらを選ぶにせよ、成果発表やコンテストなどの機会が用意されているかは大きなモチベーションにつながります。

制作物を発表できる場があることで、学習に取り組む目的意識がより強まります。

チェックリスト

- カリキュラムにビジュアルからテキストへの橋渡しがあるか

- 講師の専門性やサポート体制は十分か

- 質問への対応が迅速に行える環境か

- オンライン・通学形式のメリットとデメリットを比較したか

- 成果発表やコンテスト参加の機会が提供されているか

こうした観点を事前に整理しておくことで、単に「楽しそう」という理由ではなく、将来に役立つスキルに結びつく学びを選択できる可能性が高まります。

見学や体験授業を通じて、実際の運営状況を確認することも忘れないようにしましょう。

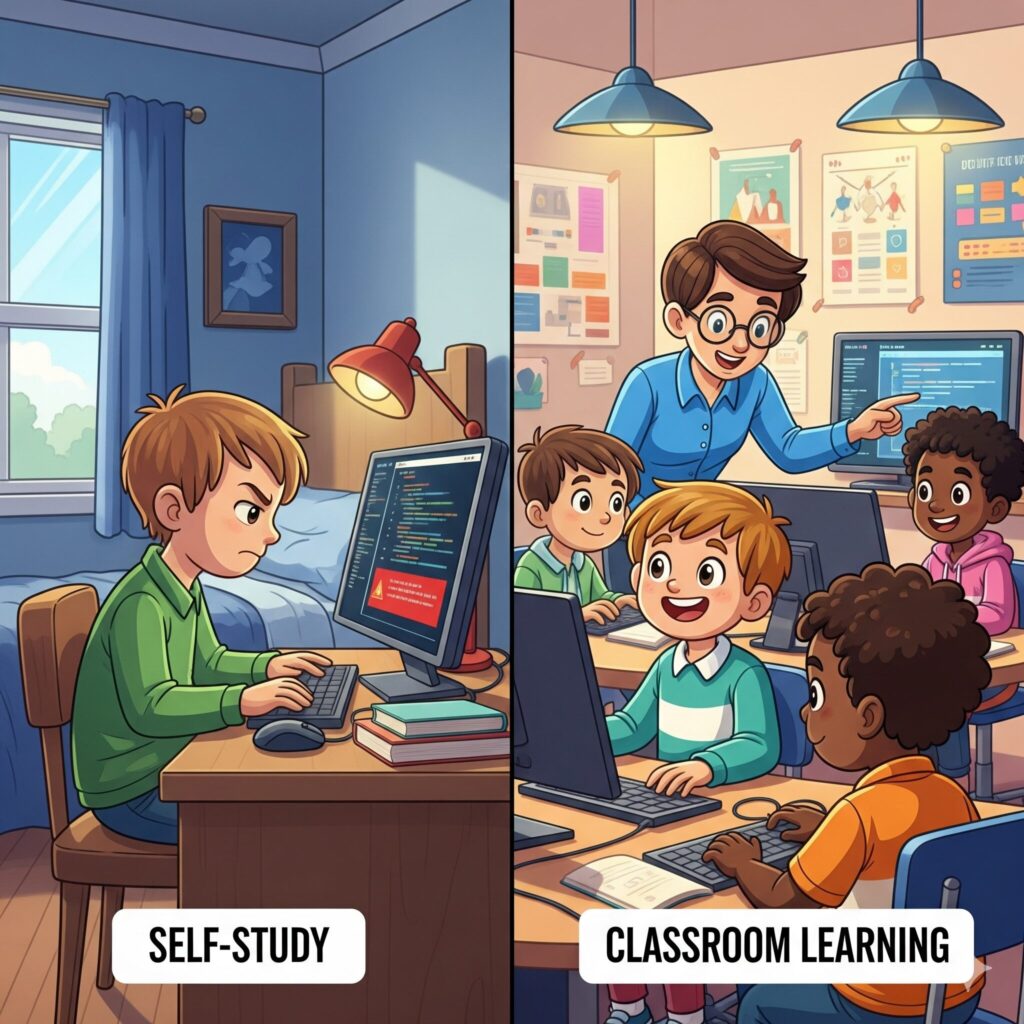

自宅学習や独学との違い

マイクラを使ったプログラミングは自宅学習でも独学でも一定の学びは可能です。

YouTubeや公式教材、MOD作成ツールなどを活用すれば、費用を大きくかけずに始められるでしょう。

しかし、独学の場合は学習計画の立案、進捗の管理、つまずきへの対処を全て本人や保護者が担う必要があります。

そのため、自由度が高い一方で、継続性や学習密度を確保する難しさが課題として浮かび上がります。

一方で教室に通う場合は、カリキュラムが体系化されており、進捗が計画的に進む点が強みです。

さらに、講師への質問が可能であるため、検索や試行錯誤では解決できない問題も短時間でクリアできます。

適切なフィードバックを即座に得られる点が、独学にはない大きなメリットです。

モチベーションを維持するための発表会や作品制作の場がある教室もあり、達成感を伴う学びが可能になります。

| 観点 | 教室 | 自宅・独学 |

|---|---|---|

| 計画と進捗 | 体系的カリキュラムで段階的に進行 | 自作が必要で計画倒れのリスク大 |

| 疑問の解消 | 講師に質問でき短時間で解決 | 検索やコミュニティに依存 |

| 継続動機 | 発表や評価の場で動機づけ可能 | 身近な評価に頼るため飽きやすい |

| 費用 | 月額料金+初期費用+機材費 | 機材費と教材費のみで比較的安価 |

どちらを選ぶべきかは、家庭の学習環境や子どもの性格によって異なります。

自律的に学習を進められるタイプであれば独学でも効果を得やすいですが、課題解決や動機付けにサポートが必要な場合は教室に通う価値が高まります。

特に小学生の場合は、計画的に進められる仕組みを外部に委ねることが効果的とされています。

注意:費用面の違いだけで判断するのは危険です。

短期的には独学が安く見えても、継続できず途中で学習が止まると結果的に非効率になる場合があります。

向いている子どもの特徴とは

マイクラを活用したプログラミング学習は、全ての子どもに一律で効果的というわけではありません。

学習スタイルや性格、興味関心の方向性によって、向き不向きが大きく分かれます。

特に重要なのは、子どもが自らの好奇心を学びに変えられるかどうかです。

マイクラの世界は自由度が高いため、試行錯誤を楽しめる子どもにとっては、プログラミング的思考を自然に伸ばせる環境になります。

向いている子どもの特徴としては、以下のような傾向が挙げられます。

- 作品づくりやゲーム内の建築に強い興味を持つ

- 分からないことを自発的に調べようとする

- 時間を忘れて集中することが多い

- 周囲と協力して取り組むことを楽しめる

一方で、「何をすべきか」が明確でないと不安を感じやすい子どもや、自己管理が苦手で集中が続かないタイプには、サポート体制が充実した教室が適しています。

ゴール設定やタスク分割が行われている環境であれば、安心して取り組むことができ、成果を可視化することで達成感を得やすくなります。

観点の例:作品づくりへの意欲/自発的な調べ学習/時間管理の可否/共同作業の適性

また、空間認識力や座標の理解を伴うマイクラは、算数や数学の学習に間接的な効果をもたらす場合もあります。

例えば、建築物を設計する際に必要となる三次元座標の考え方は、学校教育で扱う立体図形の理解に通じる部分があります。

このように、ゲームと学習内容が結びつくことで、学習に対するモチベーションを維持しやすくなります。

さらに、協働的な活動に適している点も見逃せません。

マルチプレイ環境で他者と協力しながらプロジェクトを進めることで、コミュニケーション力やチームワークの大切さを体験的に学べます。

こうした体験は、将来のグループ活動や社会的なスキルの基盤にもつながります。

- 好奇心旺盛で試行錯誤を楽しめる子どもは相性が良い

- 明確なゴール設定がある環境は安心感を提供する

- 座標や立体の概念が算数や数学学習の補助になる

- 協働作業を通じてコミュニケーション力を育める

まとめ:マイクラのプログラミング教室が意味ないかは本人次第

- 教材そのものよりも学習設計と継続度が成果を左右する

- 短いフィードバックサイクルで理解を深めやすい特性がある

- テキスト言語への移行設計が不足すると学習効果が停滞しやすい

- 費用は初期費と月額費用と機材費で構成され事前確認が必須である

- 学習目的や到達目標を可視化することで遊びとの境界を明確化できる

- 発表会や作品のポートフォリオ化は動機づけに効果的である

- 講師の専門性と質問対応の速さが学習密度を大きく変化させる

- オンラインと通学の相性は子どもによって異なり体験での確認が必要

- 独学は自由度が高いが計画管理や継続力の自走が求められる

- 口コミは条件や背景が異なるため傾向として参考にとどめるべきである

- Minecraft Educationの公式素材は教育的価値が高く活用の余地が大きい

- 家庭の学習環境整備次第で費用対効果は大きく変動する可能性がある

- 向いている子の特徴を把握することで適切な学習設計が可能になる

- 最終的な判断は体験を通じての手応えと継続可能性を基準にすべきである

- 結論として本人のやる気と伴走設計が結果を決定づける要因である